Thèse de Doctorat:

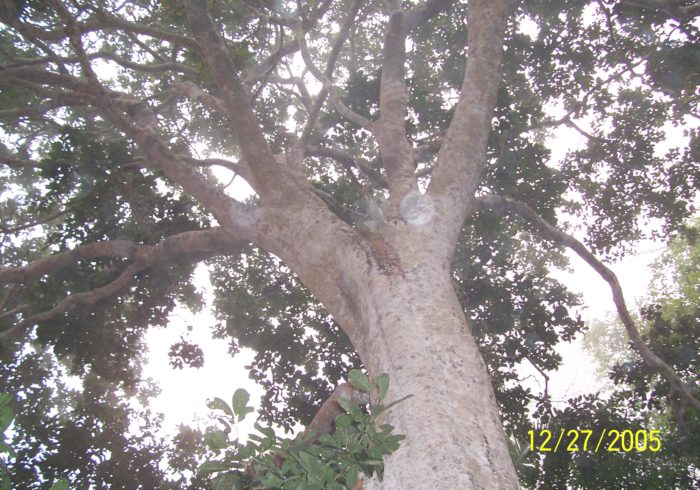

Gisèle Koupamba SINASSON SANNI (2017). Ethnobotanique et Ecologie de Mimusops andongensis Hiern et Mimusops kummel Bruce Ex A. DC: implications pour leur gestion et conservation au Bénin (Afrique de l’Ouest). Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi, Bénin. 214 pages.

Superviseurs: Prof. Brice Sinsin et Prof. Charlie Shackleton (Rhodes University, South Africa).

Résumé: Les produits forestiers non-ligneux (PFNLs) sont des ressources très importantes pour les populations locales. En effet, ils leur permettent de subvenir à leurs besoins élémentaires en termes de soins de santé, de nourriture, d’abri pour se protéger et de sources de revenus à travers la vente de divers produits. Ces différents usages avérés permettent aux populations de passer les périodes les plus difficiles, durant lesquelles les PFNLs fournissent une forme d’assurance naturelle à plusieurs ménages. Cependant, les espèces forestières de PFNL sont confrontées à diverses menaces, rendant ainsi leur conservation un défi majeur international. Ainsi, il est très important de connaître les usages des espèces de PFNL de même que l’autoécologie des populations restantes. La présente étude fournit des informations basiques pour une meilleure connaissance de Mimusopsandongensis et Mimusops kummel ainsi que leur valorisation et conservation au Bénin. Elle vise à: (i) analyser la distribution et la différenciation morphologique de ces espèces; (ii) identifier les facteurs écologiques qui expliquent leur distribution et l’impact potentiel du changement climatique sur les habitats favorables; (iii) identifier les organes exploités et les usages ainsi que les connaissances locales sur les habitats d’occurrence et les menaces subies; (iv) analyser l’impact simultané de pressions multiples sur la population de M. andongensis; (v) caractériser la structure de la population et la morphologie des deux espèces, dans le contexte de stress écologiques et de pressions anthropiques; et (vi) caractériser la phénologie reproductrice des deux espèces en relation aux facteurs abiotiques et biotiques.

Le chapitre 1 décrit brièvement le milieu d’étude ainsi que les espèces concernées par cette étude.

Le chapitre 2 s’est focalisé sur la distribution des deux espèces et leur différentiation morphologique, en utilisant les caractéristiques des feuilles, fleurs, écorce et fruits. L’analyse de la structure florale a servi à confirmer le genre Mimusops et la longueur du pédicelle (˂ 1 cm pour M. andongensis et ˃ 1 cm pour M. kummel) a été utilisée pour séparer les deux espèces. Elles ont été aussi caractérisées par la longueur et la largeur des feuilles, et la longueur du pétiole. Bien que, selon les valeurs moyennes obtenues, les feuilles de M. kummel semblent plus grandes que celles de M. andongensis, on observe un chevauchement entre les valeurs mesurées. Contrairement à la littérature, M. andongensis est présent dans la zone Guinéo-Congolaise du Bénin tandis que M. kummel existe dans la zone de transition Guinéo-Soudanienne et la zone Soudanienne, sans aucun chevauchement dans leur aire de distribution.

Dans le chapitre 3, nous avions étudié les facteurs écologiques liés à la distribution des deux espèces et l’impact potentiel du changement climatique sur leurs aires favorables, en utilisant l’Analyse en Composantes Principales et la modélisation des niches écologiques dans MaxEnt. L’analyse des lacunes a été aussi appliquée pour évaluer l’efficacité du réseau des aires protégées (AP) du Bénin dans la préservation des populations de ces espèces. M. andongensis est associé principalement aux sols riches en argile, limon, carbone organique et avec une capacité d’échange cationique élevée, et M. kummel aux sols plus riches en sable (r ˃ 0,5). Cependant, les deux espèces préfèrent les conditions de sol permettant à l’eau d’être retenue sur une période prolongée. L’occurrence de M. andongensis est positivement liée à la température moyenne annuelle tandis que l’occurrence de M. kummel est influencée par la saisonnalité des pluies et la pluviométrie de la période la plus humide (r ˃ 0,5). La modélisation a montré une affinité des aires favorables avec les cours d’eau, pour les deux espèces. Les aires favorables à M.andongensis sont principalement limitées à la zone humide du pays pendant que celles favorables à M. kummel sont majoritairement localisées dans la zone subhumide du pays et absentes de la partie la plus sèche de la zone semi-aride. Aussi, les aires très favorables à M. andongensis couvertes par les AP (seulement la forêt classée de la Lama) vont décroître dans le futur (31 à 24 %), mais elles resteront stables dans le cas de M. kummel (˂ 20 %).

Le chapitre 4 a identifié les organes exploités au niveau des deux espèces, et leurs usages de même que les connaissances endogènes sur leurs habitats d’occurrence et les menaces subies. Ainsi, nous avons réalisé une enquête ethnobotanique à l’échelle de ménage. Pratiquement tous les organes des deux espèces sont exploités; les plus utilisés étant le bois, les jeunes tiges, l’écorce et les feuilles. Les deux espèces étaient principalement exploitées à des fins médicinales, mais aussi dans la construction et comme bois de feu. Les deux espèces présentent des similarités dans certains usages, bien qu’étant exploitées par différents groupes ethniques dans différentes zones écologiques. Il existe de fortes relations entre les facteurs genre, âge et groupe ethnique des utilisateurs et les organes exploités, pour les deux espèces. La plupart des interviewés (60 %) ont rapporté une décroissance dans la population de M. andongensis, mais pour certains elle devrait croître. Pour M. kummel, moins du tiers des enquêtés (31 %) déclarent ses populations décroissantes. Les facteurs responsables de cette décroissance sont la conversion des forêts pour l’agriculture, l’exploitation des espèces, la régénération limitée et les feux de végétation.

Dans le chapitre 5, nous avons analysé l’impact de la dégradation forestière et l’invasion par Chromoleana odorata sur la population de M. andongensis dans la forêt classée de la Lama au Bénin. Nous avons évalué la densité des arbres adultes et matures, et de la régénération, et la structure en classes de diamètre dans trois niveaux de dégradation, en relation avec la couverture de C. odorata. Les densités des arbres adultes et de la régénération ont diminué avec une augmentation du niveau de dégradation. La densité de régénération était très faible avec une augmentation de la couverture de C. odorata. Les individus de petits diamètres (dbh 10 – 15 cm) ont prédominé sur les sites non dégradés et modérément dégradés tandis que sur les sites les plus dégradés, leur densité était inférieure à 2 arbres/ha. Les gros arbres étaient aussi rares sur les sites les plus dégradés. La faible densité des arbres matures et de la régénération dans les sites très dégradés peut entraver la viabilité à long terme de M. andongensis, malgré la protection de la forêt contre la collecte des PFNLs et autres pressions anthropiques.

Le chapitre 6 a caractérisé la densité, la stabilité de la population et la morphologie foliaire des deux espèces, dans le contexte de stress écologiques et pressions anthropiques. La densité des arbres de dbh ≥ 5 cm (29,7 arbres/ha) et de la régénération (46,4 tiges/ha) était plus élevée pour M. andongensis (dans la forêt la mieux protégée) que M. kummel (13,7 arbres/ha et 0,68 tiges/ha respectivement, dans les forêts avec accès aux populations). Nous avons observé de relations significatives entre la densité de régénération et les propriétés du sol pour M. andongensis mais pas pour M. kummel. Les corrélations entre la morphologie de l’arbre et les caractéristiques du sol étaient faibles (r ˂ 0,5), pour les deux espèces. Les arbres de Mimusops de dbh 5-15 cm représentaient plus de 30 % dans la plupart des forêts. La population d’arbres dans la forêt la mieux protégée était plus stable que les populations dans les autres forêts. Les arbres de M. kummel ont fleuri très petits (≥ 6 cm dbh), suggérant qu’il y a suffisamment d’individus reproducteurs et en tant qu’espèce pérenne, ses populations pourraient être soutenues avec des recrutements faibles et épisodiques. Cependant, plusieurs forêts manquent de régénération et le changement climatique pourrait constituer une menace pour ses populations en causant la mort des grands arbres.

Le chapitre 7 s’est concentré sur la phénologie des deux espèces, en relation avec le climat, le dbh et la position dans la canopée de l’arbre, en utilisant des corrélations. Nous avons échantillonné des arbres dans six classes de dbh (246 pour M.andongensis et 175 pour M. kummel) et leur position dans la canopée a été notée. La floraison a commencé dans la saison sèche et a pris fin début de la saison pluvieuse, mais le pic a été observé dans la saison sèche. La fructification a eu lieu dans la saison pluvieuse et le pic a été observé dans la période la plus humide, pour les deux espèces. La floraison était positivement corrélée avec la température (r ˃ 0,5). Par contre, la fructification était négativement corrélée avec la température et positivement avec la pluviométrie (r ˃ 0,5), mais seulement dans la zone Guinéo-Soudanienne. Pour M. andongensis, aussi bien la floraison que la fructification étaient positivement liées au dbh, tandis que seule la floraison était significativement liée à la position dans la canopée de l’arbre. La relation avec le dbh était significative pour seulement la floraison et ce dans la zone Guinéo-Soudanienne, dans le cas de M. kummel. Nos résultats ont suggéré l’appartenance phylogénétique comme un important facteur capable de modeler la phénologie des espèces de Mimusops. La phénologie des deux espèces est influencée par le climat et le changement climatique pourrait y modifier les caractéristiques, affectant ainsi la population des espèces aussi bien que les organismes et autres services écosystémiques qui leur sont liés. M.andongensisand M. kummel sont deux espèces endogènes intéressantes qui possèdent de potentiels pour des utilisations commerciales (préparation de thé, jus ou boisson locale et de confitures) et pourraient ainsi contribué à l’amélioration des revenus des populations locales. Nous avons suggéré que la valorisation de ces espèces pourrait inciter, dans les circonstances appropriées, les mesures efficaces pour leur usage durable et par conséquent leur préservation. Cependant, compte tenu des pressions multiples sur ces espèces, leur préservation et leur viabilité à long terme pourraient ne pas être garanties même dans les AP. Fort heureusement, les prédictions sous les climats futurs ont montré un accroissement dans l’étendue des aires favorables pour les deux espèces. Aussi, certaines aires actuellement peu favorables deviendront plus favorables dans le futur. Ceci pourrait être profitable pour la réintroduction des espèces et aider au maintien de leurs usages, si et seulement si leur sylviculture est bien maîtrisée et leur plantation réussie. Pour la valorisation et l’utilisation durable de ces espèces, des investigations supplémentaires sont requises sur le long terme sur la croissance, la dynamique et la viabilité de leurs populations (caractérisation structurale et reproductive en relation avec les différentes pressions, disponibilité et germination des semences). La régénération naturelle assistée et l’introduction de semis ainsi que la capacité de propagation des espèces devraient être également prises en compte.

Mots-clés: Bénin, modélisation de la niche écologique, ethnobotanique, analyse des lacunes, pressions multiples, espèces PFNL, structure de la population, différenciation taxonomique.